Un viaje por tierra de más de tres horas hasta el mineral La Disputada de Las Condes, en la Región Metropolitana; seguido de un tramo en mula de casi una hora y media, cuando las condiciones meteorológicas eran favorables. Ese era el camino que realizaron diversos investigadores e investigadoras chilenos y extranjeros, quienes fueron parte de los diversos proyectos desarrollados por el Centro de Radiación Cósmica de la U. de Chile, que funcionó operativamente desde finales de los años ’50 a inicios de los ’80.

Dicho laboratorio, ubicado a más de 4.300 metros de altura, exactamente en las coordenadas 33°10' lat. S. y 70°17' long. W., fue pionero de la presencia de la Universidad de Chile en la alta cordillera, y “comenzó a funcionar con un telescopio de radiación cósmica el 24 de octubre” de 1958, como relata en el texto “Los trabajos científicos del Centro de Radiación Cósmica de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas”, uno de sus integrantes y líderes, el académico Gabriel Alvial Cáceres.

La historia del Centro de Radiación Cósmica comenzó a escribirse en 1950, cuando bajo la dirección del profesor Alvial se creó el primer grupo de investigación de Física Nuclear y Radiación Cósmica de la Universidad de Chile y del país, alojada en ese momento en la Facultad de Filosofía y Educación. Ocho años después, el grupo comenzó a depender de la FCFM con el objetivo de estudiar este campo que las partículas subatómicas procedentes del espacio exterior.

Esta historia se cruza con la llegada del científico francés Louis Lliboutry a nuestro plantel en 1951, la cual “se inscribe en el contexto de una iniciativa promovida por el decano de la Facultad de Filosofía y Educación, Juan Gómez Millas, para desarrollar, en esa Facultad, una capacidad de investigación en física que fortaleciera la formación pedagógica en esa disciplina”, como relata el académico y ex decano de la FCFM, Patricio Aceituno en un capítulo del libro "Louis Lliboutry, el hombre que descifró los glaciares", de Marc Turrel.

En el marco de esa iniciativa de desarrollo, Lliboutry se desempeñó como responsable del Laboratorio de Física del Instituto Pedagógico y como profesor tanto en dicha unidad académica como en la FCFM. Fue justamente Lliboutry quien ubicó el terreno donde actualmente se ubica “El Infiernillo”, como parte de sus expediciones dedicadas a la glaciología y otras áreas, y luego de un intento fallido de instalar otro laboratorio en Cerro Colorado, próximo a Farellones.

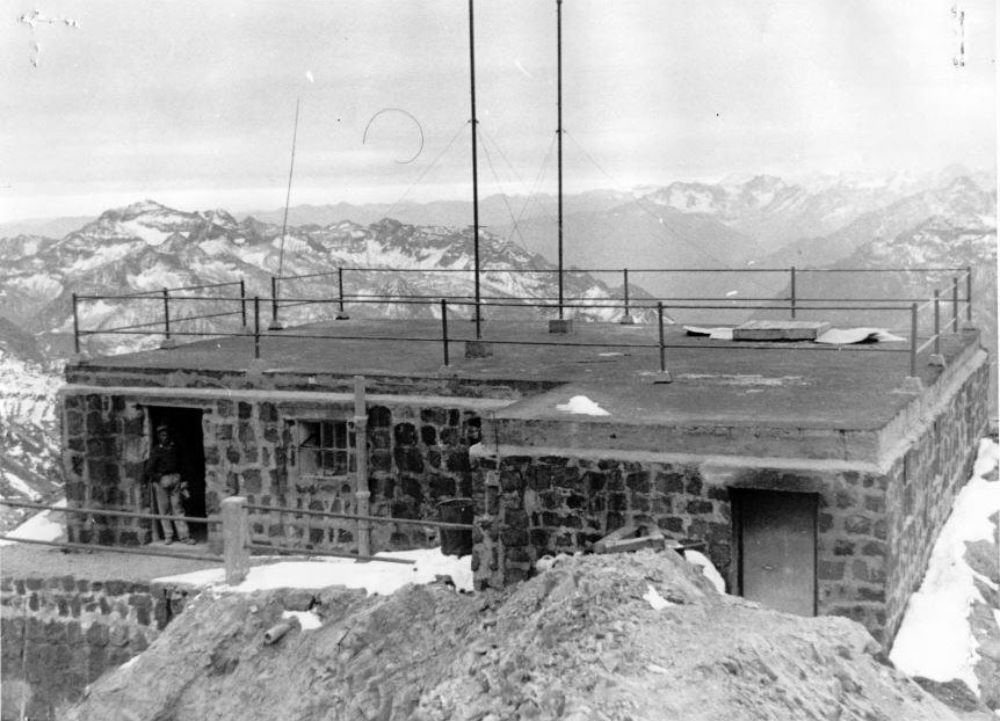

Como relata el profesor Alvial, “la planta del edificio y su disposición en la cumbre de la montaña fueron determinadas por el Prof. Lliboutry y por el autor de esta exposición”. El edificio fue construido Víctor Pirazzoli – “quien por lo demás tenía experiencia previa en otras construcciones en la cordillera, como fue el observatorio meteorológico de Panagra, en Cristo Redentor, y otros trabajos a gran altitud realizados en Portillo, río Blanco y Guardia Vieja”, como recoge el profesor Aceituno”-, con la asesoría de Carlos Mori, por entonces decano de la FCFM. El terreno fue donado a la Universidad por Mario Urrutia y Juan Von Kiessling, como consta en el texto del profesor Alvial.

Fue así como el 22 de junio de 1954 se protocolizó notarialmente del terreno que posee una extensión cercana a dos hectáreas. “La donación y el destino del terreno habían sido previamente aprobados en forma unánime por el Consejo Universitario en sesión del 13 de enero de 1954. La construcción del observatorio se desarrolló a partir del verano de 1954-1955”, según concita el libro dedicado al paso del científico francés por Chile.

El lugar -de 108 m2 construidos en concreto y piedra y un laboratorio de 20 m2- contaba con antenas de comunicaciones y una caseta meteorológica; además de generadores y baterías, una cámara oscura, un dormitorio con cuatro literas individuales, además de los espacios de estar, cocina, baño y duchas. El living incluía un espacio en el cual se podían habilitar literas para ocho personas, abasteciéndose de energía eléctrica gracias a un tendido facilitado por la mina Disputada de Las Condes.

Un búnker de invierno

Si bien las condiciones ambientales eran las idóneas para los estudios a los que estaba destinado este centro, la llegada al mismo se complicaba por las mismas características. Es por ello que “considerando que los operadores del observatorio permanecerían totalmente aislados durante el invierno, período durante el cual no podían ser abastecidos, la planificación de su funcionamiento requirió un cuidadoso estudio de las necesidades dietéticas y su aprovisionamiento, así como de arsenal médico y quirúrgico y condiciones de saneamiento y aprovisionamiento de agua potable”, como detalla el libro “El hombre que desafió a los glaciares. Louis Lliboutry”.

Es el mismo libro que concita que los primeros operadores del centro, nombrados en 1958 fueron Esteban Siqués, Pedro Mancilla y Humberto Figari, “siendo los dos primeros andinistas con larga experiencia”.

Entre dos teorías y nuevas técnicas para la investigación

La creación de este observatorio se da además, como relata el profesor Alvial, en un momento donde “aparecieron dos teorías importantes sobre el origen de la radiación cósmica; una es la de Enrico Fermi, que atribuye como fuente de la radiación nuestra Galaxia; y, la otra, la de Hannes Alfven, que localiza el origen de la radiación cósmica en el sol”. Contexto en el que además, como parte de las estrategias de desarrollo científico, se realizan intercambios formativos con países como Italia.

Fue así como el Centro desarrolló métodos de medición de este tipo de radiación como las emulsiones nucleares, contando con una planta de revelado para las mismas, así como dos microscopios de mediciones nucleares, provenientes de Milán. Otra de las líneas de trabajo concitadas por el profesor Alvial fue la medición de la variación de radiación en el tiempo, las cuales eran tomadas desde El Infiernillo, otro punto en Macul y otro en Quintero.

Este espacio e historia poco conocida de la U. de Chile es, como señala el profesor y ex decano de la FCFM, Patricio Aceituno, un tesoro a rescatar. “Lo más importante para una universidad es su gente, sus estudiantes, académicos y académicas y su personal de colaboración. También adquieren relevancia sus construcciones, cuando como en el caso del Observatorio El Infiernillo, adquieren características simbólicas, al permanecer como recuerdo y testimonio del trabajo pionero e innovador de investigación en la alta montaña durante la segunda mitad del siglo XX, fruto de la tenacidad y del esfuerzo compartido entre las autoridades que apoyaron su levantamiento, quienes construyeron el observatorio enfrentando y resolviendo complejos desafíos y quienes trabajaron en el lugar en condiciones climáticas extremas".