En conversación con el experto- quien se desempeña en el Instituto de Psicología y Psicoterapia Constructivista Post-racionalista (IPRA Tenerife)- abordó los aportes clínicos de su perspectiva, la relación con el paciente y las psicopatologías.

¿Cómo aborda el enfoque fenomenológico hermenéutico en la psicoterapia?

Este enfoque se dirige fundamentalmente al tema del paciente, y el paciente significa la vida individual, histórica y singular. Este es un enfoque que trata de atender a las personas en su individualidad y singularidad, y tratar la singularidad de las personas significa tratar su vida, desde un punto de vista más heideggediano, es decir, tratar la vida fáctica, la vida individual. La propuesta está sustentada sobre todo en el método, en el sentido en que la vida individual es una vida que tiene una movilidad, entonces para estudiar la vida necesito un método para abordar las características propias del objeto de estudio, que es la propia vida en su forma de movilidad. Y ese método es el fenomenológico que significa abordar la vida desde sí misma, porque la vida tiene un sentido. Por eso hablamos de hermenéutico fenomenológico, que significa atender la vida a sí misma.

¿Por qué decidió formarse en ese enfoque y abordarlo desde la clínica?

Yo siento que la terapia que uno lleva a cabo tiene que ver con la propia persona. Intentar separar la forma de hacer de quién hace es muy difícil. En ese sentido a mi normalmente desde que salí de la carrera- sin desmerecer los métodos que había aprendido para abordar a la persona- no me sentía realmente cómodo porque no me permitían conocer quién era la persona. Y conocer a la persona mínimamente, es preguntarle quién es a la persona y hacer una historia a través de ella. Debido a la incomodidad que yo sentí en la práctica profesional surgió la posibilidad de formarme a través del Instituto de Psicología y Psicoterapia Constructivista Post-racionalista (IPRA) de Roma, que en su momento ofrecían una formación constructivista más cognitivo. A medida que ha ido avanzando esa búsqueda de experiencia única y personal ha derivado efectivamente en un modelo más hermenéutico fenomenológico.

¿Cómo está constituido o qué elementos tiene el método bajo el cual trabaja en la clínica?

El elemento fundamental que toma este método es la historia de la vida del otro como objeto de estudio. A partir de abordar la historia del otro, en primer lugar, se intenta entender cómo comprender la emergencia del síntoma en relación a la experiencia vivida que tiene un sentido de por sí. Hay dos elementos fundamentales que serían la experiencia del otro –porque un paciente siempre trae una historia- y cómo a través del arte de preguntar podemos develar el sufrimiento que padece. Así, a partir de esa interpretación, se puede configurar un futuro donde la vida del paciente no esté atascada. Uno de los temas es cómo hacemos la resolución del síntoma, en el sentido de que el síntoma es la repetición de los mismos. Hay una bella expresión que dice que “el síntoma pide un sentido” y para eso requiere que el psicoterapeuta se dirija a la vida del paciente.

Y en ese sentido ¿Cómo aborda usted las psicopatologías?

Cuando el paciente sufre, lo hace sin un por qué o por lo menos las explicaciones que se dan no le ayudan a enfocar el origen del síntoma. Hay pacientes en los cuales eso es posible, es decir, el síntoma es una indicación que permite acceder a la vida de la persona, es la apertura. Esos pacientes puede ser abordables, pero es verdad que también hay pacientes en que ese acceso no es viable. Estamos hablando de trastornos graves y ahí creo que un síntoma crónico merece una terapia crónica, un acompañamiento. Esa es la realidad.

¿Y qué se hace en esos casos?

Yo sitúo al profesional psicoterapeuta como un mediador para que el paciente se pueda regular día a día, sabiendo que un día construyes una casa con él y a la otra semana la casa está destruida y tienes que remontar de nuevo. Esa es la realidad de muchos pacientes que permite ver los límites de la psicoterapia, en el sentido de que hay cosas que no cambian y tratas a partir de ahí de abordarlo. Digamos que los límites del paciente no dejan de ser los límites del psicoterapeuta, yo lo he sentido desgraciadamente así, porque a veces la vida desborda más que tus pretensiones o a dónde tú quieres llegar. En ese sentido, si tengo como horizonte el sufrimiento de la persona en su unicidad, si veo la incapacidad que tengo de ayudar a esa persona es también la realidad que otros compañeros lo puedan abordar desde la farmacología. Esto para tomar el síntoma desde un punto de vista inicial y poder hacer la historia personal o evidentemente otro tipo de orientaciones que son más apropiadas para el paciente.

¿Cómo se trabaja en la clínica con personas cuyas experiencias está basada en contextos distintos a los urbanos como es la experiencia en Tenerife?

Es claro que el nivel educacional puede ser una variable en la habilidad para manejar instrumentos lingüísticos a la hora de contar la narración. Las variables socioeducativas y culturales influyen a la hora de narrar la experiencia, pero el saber narrar no quiere decir que se tenga también más capacidad de focalizar la experiencia, porque ahí estamos hablando de una capacidad que no me atrevería decir a qué corresponde. Las personas que no son buenos narradores si pueden tener la capacidad de aprender de su experiencia personal, de tener una intimidad consigo mismo y con la vida que llevan. Yo he visto en clínica gente muy culta que tienen una dificultad en tener una intimidad consigo misma con una gran limitancia en leer su propia experiencia para poder resolver un problema personal. Y esa es una capacidad que no tiene que estar mediada desde un punto de vista de nivel cultural.

En base a la metodología que desarrolla en la clínica ¿Cómo sería una psicoterapia satisfactoria?

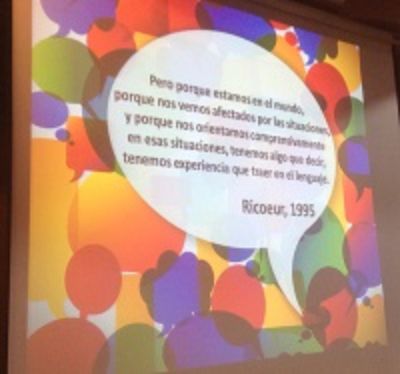

Puede ser que efectivamente el paciente narre al cabo de algunas sesiones una subjetividad de sentirse mejor, pero yo diría que una terapia satisfactoria es aquella que toca la carne de la persona para pasar a la acción. El punto está en que si tú vas a la experiencia de la persona para construir un relato, esos propios relatos tienen que tener la capacidad de transformar la vida del otro. Y solo al hacer, se hace el otro. Hay una frase de Paul Ricoeur que me encanta y señala que “hacer, es hacerse”, lo cual quiere decir que si no haces cosas en el mundo, es difícil que te modifiques a ti mismo. Nosotros hablamos de que reactualiza el pasado sirve para una renovación de sí mismo para abrir acciones en el futuro.

¿Y con la experiencia pasada qué se hace? ¿Se resignifica?

El pasado se puede ver en perspectiva. Quizás una de las perspectivas más común es ver el pasado como algo fijo que puedes poner ante tus ojos y a partir de ahí leerlo como si fuera una vivencia fija que está en el tiempo. O también se puede ver el pasado – y yo me encamino más por las huella de Heidegger- como algo que se actualiza en el momento presente, como una estela que se reactualiza en sí mismo. Revisar el pasado tiene sentido en la medida en que mires hacia el futuro y lo cambies.